ドゥカティには2000年代半ばまで乾式クラッチが採用されており、独特な音とデザインが人気となっていました。残念ながら現代では殆どの車種が湿式クラッチとなっていますが、当店のブログをご覧のDIY派の皆さんは乾式クラッチ車にお乗りの方が多いと思います。

湿式クラッチはエンジンオイルによって常に保護・清掃・メンテナンスをしているので、オイル交換以外の整備は不要ですが、乾式クラッチは保護されていないので1~2年ごとの人力メンテナンスが不可欠です。

乾式クラッチの詳細なメンテンナンス方法は情報が少ないのが現状なので、この投稿ではプロが実践している手順を公開します。

尚、説明分にある画像は複数のバイクで撮影しています。

クラッチのトラブルについて

乾式クラッチにはいくつかのトラブルが発生します。以下に羅列するので、メンテナンス手順をご覧頂く前に不具合事例を共有しましょう。

ジャダー

発進時にクラッチから「ガガッ!」という異音がして半クラッチの具合に違和感がある症状を指します。

主にクラッチプレートの異常振動が要因で、ライダーのスキルによらず発進がスムーズに出来なくなります。

高回転から一気にクラッチレバーを離して急発進するようなシチュエーションでは正常なコンディションのクラッチでも異音は発生しますが、繋がり感に違和感が無ければ問題ありませんし、異音を消すことは出来ません。

日常的な発進時に異音や違和感がある時は異常と言えるので修理対象になります。

また、749R等のサーキット専用モデルに純正採用されていたスリッパークラッチはどうしてもジャダーが発生しやすいので対処が難しいです。

クラッチが滑る

→クラッチレバーを完全に離している状態で走行しているときに回転数だけ上がって速度が上がらない症状を指します。

主にクラッチの消耗、クラッチレバーの遊び不足、クラッチレリーズの不適合が要因です。

乾式クラッチと言えど、オイル漏れ等で油分がプレートに付着しても意外と平気に走れたりします。

クラッチが切れない

→クラッチレバーを握ってもレバーの感触がスカスカでクラッチが切れにくかったり、ギアチェンジやニュートラルに入れるのが難しい症状を指します。

主にクラッチの油圧系(フルード回路)に空気が混入していたり、マスターシリンダーやクラッチレリーズのシールの不具合が要因です。まずはフルード交換をしてエアを抜きましょう。

フルード交換を入念にしてエアが完全に抜けていて、マスターやレリーズからフルード漏れがないのにクラッチレバーがスカスカなタッチの時は、マスターシリンダー内部のシール不良やシリンダーの損傷が疑われます。

クラッチレバーを半分程度まで握ってしばらくキープし、手をゆっくり戻すとレバーがスカスカになる(信号待ち等でクラッチをしばらく握っていると自然に繋がってしまう)症状があるときはマスターシリンダーの損傷や消耗があり、マスターシリンダーの交換が必要です。

この症状は立ちごけや転倒などでレバーに衝撃が加わることで発生することがあります。

マスターシリンダー内部には、フルード漏れを防ぐシールと、フルードに圧力を加えるシールがあります。圧力を加えるシールのみが損傷しているとエア噛みしたようにフワフワなタッチになりますが、フルード漏れを防ぐシールが健在であれば外に漏れないので一見すると正常に見えてしまいます。

他にも、以降で説明するクラッチ本体やプッシュロッド周辺でのトラブルがあると同様のトラブルが発生することがあります。

もしご自身のクラッチのトラブルで解決が難しいときは当店にご連絡頂ければ相談に乗ります。

それでは次に乾式クラッチのメンテナンス手順を説明します。

尚、スリッパークラッチは教材が無いので説明しません。

クラッチレリーズの点検

最初からクラッチ本体を分解してはいけません。必ず本投稿の手順①から進めましょう。

フロントスプロケットカバーを取り外します。

車種によってはクラッチレリーズと同時に取り外す場合もあります。

固定ボルトの長さがクラッチレリーズよりも短い場合があるので、混同しないようにカバーとボルトは一緒に保管します。

カバーを取り外した時に、レリーズ下部からエンジンオイルが漏れていないかチェックします。

事前にクラッチマスターシリンダーのタンクにフルードが半分以上入っていることを確認します。

クラッチレリーズを固定するボルト3本を半分程度まで緩め、数秒放置してからボルトを締めこまずにレリーズをエンジン側に押し込みます。

このとき、レリーズを元の位置に押し込めないときはピストンが戻らない症状があるので異常です。

クラッチレバーを社外品(カスタムレバー)に交換すると、レバーの遊びが不足してフルードの圧力がマスターシリンダーに戻らなくなっていることがあります。

ブレーキで例えば、キャリパーピストンが戻らずに常に引きずっているような状態で危険です。

クラッチであれば、常時半クラッチ気味で乗ることになるのでクラッチプレートやレリーズに負担がかかり破損します。

親切な社外レバーであれば取り扱い説明書に遊びの調整方法が記載されています。

レバーの遊び調整に自信が無い時はノーマルレバーを装着してください。

クラッチレリーズを裏返してフルード漏れをチェックします。

レリーズを取り外したらクラッチレバーを握らないようにしてください。

中心穴の下の穴からフルードが漏れているときはレリーズのシールに損傷があります。

ノーマルレリーズの場合は修理不可なので交換が必要です。

社外レリーズの場合は、メーカーによっては補修部品が販売されていることも、メーカーに送付してオーバーホールを受けることになる場合もあります。メーカーに問い合わせて下さい。

クラッチレリーズをエンジンに装着し、クラッチレバーのタッチ(握り心地)に変化が無いことを確認します。

もし、レバーがフワフワしたような感触になってエア噛みした場合はレリーズのシールが損傷しています。

レリーズのシールが損傷するは以下の通りです。

①クラッチレバーの遊びが不足している→多くの場合、整備不良と言えます

②プッシュロッドがミッションに固着して回転している→この後説明します

③プッシュロッド周りの設計不良→湿式クラッチに多く、整備的に異常が無くてもプッシュロッドが回転してレリーズのシールが回り損傷します。2011年以降は対策品のレリーズとロッドが登場したので、それを使用すればトラブルを防げます。

最新型レリーズキットのDUCATI純正品番は以下の通りです。

・2001 年以降の乾式クラッチ用(但し、748R/749R 除く)

→69925111A

・2001 年以降の 748R、749R 用

→69925141A

・2001 年以降の湿式クラッチモデル用

→69925121A ※ただし、今後も新たなレリーズが用意されていくので適合する品番は注文先に確認してください。

プッシュロッドの点検.1

クラッチレリーズを取り外したら、プッシュロッド装着穴からオイル漏れが発生していないか確認してからロッドを引き抜きます。

ロッドの反対側の先端がクラッチ側(の、プレッシャープレートのセンターベアリングのブッシュ)に固着していて手で抜けない場合があります。

その場合はウエスでロッドの先端を保護してからバイスプライヤー(ロッキングプライヤー)で掴んで引き抜きます。

クラッチプレート側からロッドを引き抜くと後述のOリングが損傷するのでレリーズ側から抜いてください。

どうしても抜けない場合はOリングを交換する前提でプレッシャープレートを取り外し、ロッドを分離します。

引き抜いたロッドにはOリングが2個装着されています。

Oリング装着部から外側が乾いている状態が正常です。

Oリング装着部から内側(エンジン内部側)はオイルで濡れていても乾いていても問題ありません。

オイル漏れがある場合はこのようにロッド穴周辺が濡れて汚れます。

その場合はOリングを交換しましょう。

また、Oリングを触ってみてプラスチックのように硬化していたり平らな形に変形していたら積極的に交換しましょう。

悪くなりやすい箇所なので、気が付いた時に頻繁に交換しても良いでしょう。

Oリングの純正品番は88641731Aで、注文するときは10個単位になります。

比較的安いので10個購入しても損はありません。

純正Oリングサイズは内径4.7mm リング厚さ1.7mmです。

おおよそ0.3mm程度のサイズ違いは許容するので汎用のOリングを使用しても問題ありません。

すぐに交換する前提の消耗部品として捉えてください。

アストロプロダクツのOリングセット内にあるR-02が使用できます。

他にも、オイル漏れが発生する原因は以下の通りです。

・エンジンオイルの入れすぎ

→プッシュロッド穴は、ドライブ側トランスミッションの中心軸になっています。

穴の途中に、エンジン腰下内部に通じる隙間が空いているので、オイルを入れすぎた状態で走行すると隙間からオイルが溢れてロッド穴から過剰に漏れます。

エンジンオイル量は、バイクを垂直に立てたときに点検窓の半分~2/3程度の量にしましょう。

・内圧コントロールバルブの不具合やブローバイホースの折れ曲がり

→社外品の内圧コントロールバルブは、時々掃除をしないと内部のワンウェイバルブが動きにくくなりエンジン腰下のガス圧力が抜けにくくなることがあります。

すると、オイルを入れすぎたときと同じ要領でプッシュロッド穴から噴出します。

ブローバイホースが折れ曲がったり閉塞したときも同様で、クランクケース内部のガスが溜まって圧力が高まってしまいます。

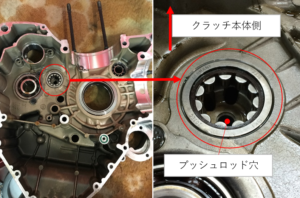

プッシュロッド周りの構造について

クランクケースを分割し、左側ケースを裏側から見た状態です。

赤丸の部分にはドライブ側トランスミッションを装着するローラーベアリングがあります。

ベアリング装着部のセンターにはプッシュロッドを通す穴があり、プッシュロッドはトランスミッションの中心軸を貫通します。

画像の上側(右クランクケース側)にはクラッチ本体があり、ミッションはクラッチ本体の方面でナットで固定されます。

左エンジンカバーを取り外してクランクケースを外側から撮影した状態です。

赤矢印の箇所に穴があり、ここから若干程度のエンジンオイルがプッシュロッド穴の内部に漏れることでプッシュロッドを濡らし、動きが軽くなるように潤滑します。

穴は上側にあるので、エンジンオイルが大量にかかることはなく、少量程度のオイルがこの穴に侵入します。

オイルを入れすぎたりしてクランクケース内部の圧力が高くなると、この隙間からオイルが漏れすぎてしまいます。

とはいえ、プッシュロッドに2重で装着するOリングがしっかりとしていればレリーズ側へのオイル漏れの殆どは防ぐことができます。

繰り返しになりますが、クラッチレリーズを取り外さずにロッドをクラッチ本体側から抜くとOリングが穴の途中に引っ掛かり損傷するのでご注意ください。

プッシュロッドの点検.2

ロッドを少し抜いた状態で回転させ、曲がりがないか確認します。

構造的には曲がりえないのですが、念のための簡易チェックです。

ロッドのクラッチ本体側の先端部をウエスで拭い、削れたような損傷や消耗が無いか確認します。

ロッドは走行距離が伸びても消耗することは無く、異常がある場合=トラブルが発生しています。

触診でザラザラや凹みを感じた場合はロッドの交換が必要です。

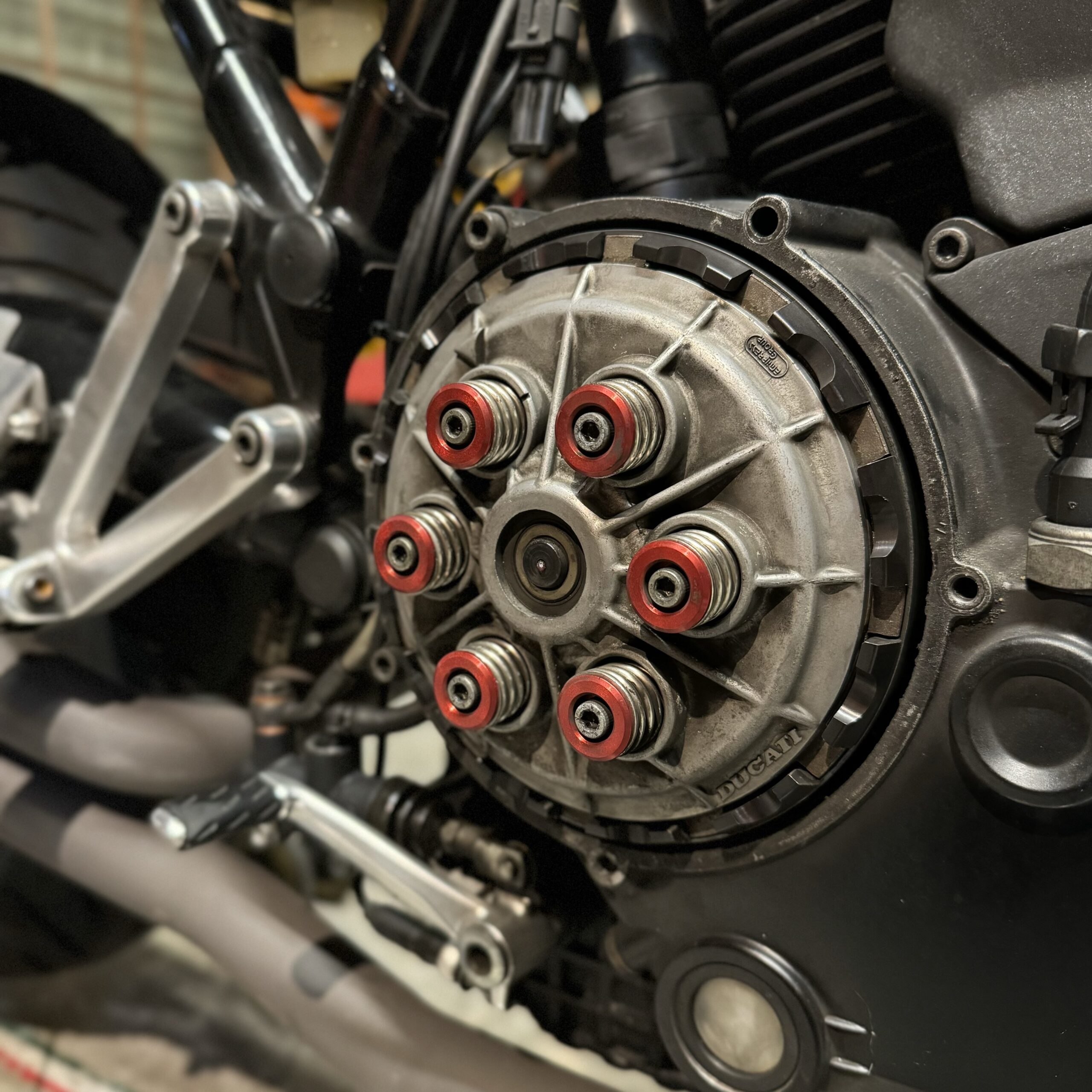

クラッチカバーとクラッチスプリングの取り外し

乾式クラッチのカバーを取り外します。

周辺には6本のボルトがありますが、カバーを固定しているのは4本です。

残りの2本は取り外す必要ありません。

ノーマルクラッチカバーを使用している場合はゴム製のガスケットが必要ですが、損傷していない限り交換する必要はありません。

ゴム製ガスケットは水冷・空冷で共通です。

新品のガスケットは厚さがあり、はみ出た部分がクラッチハウジングと干渉して擦れますが使用すれば余分な部分が削れて自然に収まります。

クラッチスプリングを固定しているボルトを緩めて取り外します。

緩める手順は神経質になる必要はありませんが、念のため対角線上に緩めて取り外してください。

スプリングの状態はそれほど気にする必要は無く、汚れていれば清掃します。

なお、ノーマルは艶の無いスプリングですが、艶のあるスプリングはテンションが軽い社外スプリングです。

ノーマルエンジンでツーリングメインで使用する分には軽いスプリングを使用してもクラッチの消耗が早くなる心配は無いので、クラッチレバーの重さが気になる場合はスプリングを交換すると良いでしょう。

クラッチプレッシャープレートの点検

プッシュロッドとスプリングを取り外したらクラッチプレッシャープレートが取り外せます。

プレッシャープレートの裏側にあるボールベアリングの動きを点検し、ガタがあれば交換します。

僅かにゴリっとするような感触がある程度は許容します。

このベアリングの負担は少なく、定期的に交換すべき部品ではありません。

後述するプッシュロッドベアリングに異常があると連鎖的にプレッシャープレートのボールベアリングが破損します。

プレッシャープレートのベアリングにはロッドを挿入するブッシュがあります。

このブッシュ内部とロッドの隙間にダストや水分が侵入すると固着してロッドを抜きにくくなります。

プレッシャープレートを取り外したときはブッシュの内部を清掃し、薄くグリスを塗布するとロッドの脱着が容易になります。

塗りすぎるとプレッシャープレート外側にグリスがはみ出るので注意してください。

プッシュロッド穴の点検

クラッチのセンターにはプッシュロッドが貫通する穴があります。

この穴はドライブ側トランスミッションの中心軸です。

穴にはシールがあり、その奥に小さなローラーベアリングがあります。

シールは、ディーラー界隈では「プッシュロッドシール」と呼ばれ、パーツリスト上では「オイルシール」と記載されています。

クラッチで発生したダストが穴の内部に侵入しないようにする役割があり、実質的には「ダストシール」と呼ぶべきシールです。

このシールは潤滑ができないので走行距離に応じて容易に消耗します。

画像ではシールの消耗が進み内部にダストが侵入しています。

シールを交換するため、ピックツール等でシールを取り外します。

取り外したシールをプッシュロッドに入れて光にかざすと、消耗が進んでいることでロッドとの隙間が空いていることがわかります。

プッシュロッドシールは消耗が早いので、プッシュロッドOリングと共に頻繁に交換したほうが良いでしょう。

このシールは専用品なので汎用品の流用はできません

対応するシールの品番は車種によります。

プッシュロッド穴の清掃

シールを取り外した状態です。内部に大量のダストが溜まっているので清掃します。

シールの状態が良く、ダストの侵入が無ければ清掃は不要です。

パーツクリーナーを噴射して掃除したいところですが、先述の穴の途中にある隙間からクランクケース内部に汚れが落下する恐れがあります。

耳かき等で固着したダストを取り崩しながら、圧縮空気をクラッチレリーズ側の穴から送ってダストを外に排出します。

掃除したらベアリング内の各ローラー(棒)が全てあるか確認します。状態が悪いと棒が無くなっていることがあります。

ロッドを挿入してベアリングが回るか確認します。この時、ロッドを挿入したベアリングにガタがあって上下に動く場合は消耗があります。

ベアリングに損傷や消耗がある場合は交換します。

このベアリングは専用品なので汎用品の流用はできません。

状態が悪いと、ローラーベアリングにダストが詰まって回転しなくなり、プッシュロッドがえぐれて消耗します。

プッシュロッドはローラーベアリングとの接触部で支えているので、ロッドの接触部が消耗して細くなるとロッドの動きがブレてプレッシャープレートのボールベアリングが振動して損傷します。

結果、クラッチレバーの動きにクラッチ本体の動きが追従しにくくなり切れ不良や繋がり不良、半クラッチの不安定化、発進が難しくなるトラブルに至ります。

乾式クラッチのメンテナンスで肝となるのは、これまでの段階で説明したプッシュロッドOリングとプッシュロッドシールの交換、プッシュロッド穴内部のローラーベアリングの点検清掃です。

プッシュロッドベアリングの交換

プッシュロッド内のベアリングを交換する必要がある場合は以下の手順を参考にしてください。

ロッドを脱着するためのDUCATI純正の特殊工具の設定はありません。

※画像ではクラッチを全て分解してありますが、実際にはプレッシャープレートを取り外した状態で作業できます。

ベアリングを交換するための工具を作製します。

M6六角ボルトの先端を画像のように削って加工します。

上の画像では、取り外した後のベアリングに先ほど作った工具を挿入しています。

このようにして、先端部に設けた引っ掛け部分をベアリングの奥の隙間に入れます。

作った工具は叩くと変形するので、ベアリングを取り外す度に作り直すことになります。

引っ掛けた箇所が外れないように手で保持しながら、クラッチレリーズ側から不要なプッシュロッドもしくはそれに相当する棒を入れ、鉄ハンマーで叩くことでベアリングを取り外すことができます。

叩いた棒の先端が変形してエンジンから抜けなくなることがあるので注意してください。

他にも、穴の大きさに対応するスライディングハンマーやベアリングプーラーを使用できれば越したことはありません。

取り外したら、ベアリングが装着されていた部分を清掃します。

新品のベアリングの外側と挿入穴に薄くグリスを塗布し、ミッション軸の先端部をヒートガンで暖めます。

気休め程度ですが、暖めると挿入穴の直径が僅かに広がってベアリングの挿入がし易くなり損傷リスクを減らせます。

プッシュロッドをエンジンに挿入し、ロッドの先端部にベアリングを通します。ボックスソケット(1/4用対角8mm用)でベアリングを軽く叩いて圧入します。

ベアリングを、ミッション軸の先端部から4.5mmの深さまで圧入します。

完全に奥まで挿入すると、次回にベアリングを交換するときに引っ掛ける箇所が無くなって脱着不能となります。

打ち込みが浅いと、プッシュロッドシールを完全に挿入することができなくなります。

プッシュロッドシールの交換

※撮影時の作業順が前後しているのでクラッチは全て分解してあります。

シールの向きは、表面が平らな面が外側で、段のある面が内側です。

画像では、シールの内側に向ける方を示しています。

すこし伝えにくいので、古いシールを取り外す段階で裏表の位置を確認してください。

プッシュロッドを挿入して先端を出し、外側に薄くグリスを塗ったシールをロッドに入れます。

リップ面(ロッドとの接触面)にグリスを塗れば消耗を少なくできる可能性はありますが、ダストが付着して消耗が進む懸念もあります。グリスを塗布することへの是非は個々の判断になります。

ロッドにシールを入れ、ボックスソケット(1/4用対角8mm用)をロッドの先端に配置します。

ボックスソケットを押してシールを奥まで挿入します。

新車時は浅めにシールが挿入されていますが、奥まで入れても耐久性に大差ありません。

このように作業をすることでシールを斜めに入れることなく確実に装着できます。

プッシュロッドのシールは小まめに交換することをお勧めします。

横ガタの点検

クラッチプレートとハウジングの隙間を目視点検します。

この隙間が大きいとニュートラルギアでアイドリング時に大きな異音がします。

隙間が大きいことへの弊害は少なく、音を気にしないのなら対処する必要はありません。

ただし、画像の状態よりも明らかに大きな隙間があり、プレートの爪の部分が2/3程度しか残っていなければ破損の恐れがあるので交換したほうが良いでしょう。

通勤や街中での走行が多いときは隙間の消耗が進み、高速道路でのツーリングが主体で使用していれば消耗しにくくなります。

横ガタ方向への消耗は、信号待ちや低速走行時に進行します。

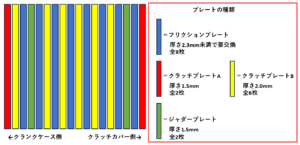

クラッチフリクションプレートの点検

プレートを取り外します。

ドゥカティでは、摩擦材の貼り付けてあるプレートを「フリクションプレート」と呼びます。

フリクションプレートは車種によって材質や形状が異なり、鉄製は磁石に付きつます。

非鉄系金属のフリクションプレートは磁石に付かないので細かい工具で引き出します。

フリクションプレートの摩擦材に剥離が無いか点検します。

フリクションプレートの厚さを測定します。

純正フリクションプレートの場合、2.80mm未満の厚さであれば交換時期です。

実際には2.78mmまでの消耗が進んでいる場合が多く、それでもクラッチとして問題無く機能します。

予算に余裕がある場合は積極的に交換してもよいでしょう。

クラッチプレートは高価なので、摩擦材の剥離や損傷、滑る症状が明らかにある場合まで交換を引き延ばしても決して不可ではありません。

ただし、長距離のツーリングやサーキット走行をする前は途中でアウトになっては困るので2.80mm未満であれば交換をお勧めします。

当店では社外クラッチプレートを使用したことが無いので、純正以外のプレートの是非は答えません。

クラッチプレートは、エンジンの奥側(クランクケース側)にある方が負担が大きくなります。

フリクションプレートの消耗は奥側が早く進み、外側(クラッチカバー側)の消耗は少なくなる傾向にあります。

フリクションプレートは新品時は皆同じ厚さですが、使用の過程で消耗具合に差が生じます。

もしフリクションプレートの残量に不安があるときは奥側と外側でローテーションをすることで全体の寿命を延ばすこともできます。

ただし、当たり面が変わるので必ずしも良いとは限りません。

もし1枚から2枚程度のプレートに深刻な損傷や消耗があって、誤魔化したいときは外側に配置すると何事もなく機能する可能性はあります。

クラッチプレートの点検

画像のプレートをドゥカティでは「クラッチプレート」と呼びます。

表面に焼き付いたような痕跡(青紫色の変色)が無いか確認します。

変色がある場合は過度な高温に至ったことで歪みが発生している可能性があります。

サーキット等での過激な使用で温度が上がることがありますが、公道のみで優しい運転をしている車両であっても、クラッチレリーズを大型の社外品に交換しているとクラッチの切れが不足し、半クラッチ状態が長引くことがあります。

あるいは握力が少ない人、手が小さい人、クラッチレバーやハンドルグリップを社外品に交換している場合はクラッチレバーの握りが不足して半クラッチ状態が長引くことがあります。

すると、クラッチプレートとフリクションプレート間の半クラッチ摩擦で高温が発生し、クラッチプレートが歪むことがあります。

クラッチプレートが青紫色に変色していて、切れが良くないときはクラッチプレートが歪んでいると判断できるので交換をお勧めします。

ただ、「青紫色」という表現は曖昧で明確な基準は提示できません。ご自身で見たときに青っぽく感じても動作に異常が無ければ問題ありません。

あくまでも、クラッチに異常があるときの原因の一つがクラッチプレートの歪みにあるかもしれない、という情報として参考にしてください。

クラッチプレートは消耗を気にする必要はありませんが、歪みや変形に注意が必要です。

事前に試乗し、クラッチ動作の異常(ジャダー等の異音や唐突な繋がり、切れ不良)がなければクラッチプレートは正常、と判断しても支障ありません。

稀に、クラッチプレートの内側の爪が曲がることがあります。

それでも問題無く作動します。

サーキット走行等で、シフトダウン時に過度にブリッピング(回転合わせ)をしたり失敗すると変形すると思われます。

この場合は交換がベターですが、曲げ戻して様子見しても良いでしょう。

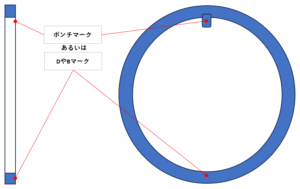

ジャダープレートについて

クラッチプレートに紛れて、表面に「D」や爪の部分にポンチマーク(点)があり、厚さが1.5mmのプレートがあります。

これは「ジャダープレート」と呼ばれ、半クラッチ時のクラッチからの異常振動(ジャダー)を軽減するプレートです。

ジャダープレートは当初、ポンチマークのみで識別するようになっていました。

それが見えにくい為、現在では新品のクラッチプレートセットを注文すると「D」マークの入ったジャダープレートが入荷します。

ジャダープレートは湾曲形状になっているので、装着する際はマークを外側に向けます。

クラッチプレートの保管と清掃について

全てのクラッチプレートを取り外した順に置きます。

分解前にクラッチの動きに異常が無ければ元通りの位置関係に戻せるように裏表に気を付けて保管してください。

クラッチプレートとフリクションプレートの表裏の向きに指定はありません。

新品に交換するときにクラッチプレートの加工面のバリの向きをどちらにするか気になりますが、どちら向きにしても大差なく気分的な問題です。

ただし、使用していたプレートを取り外した場合は当たり面の関係があるので全て元通りにしたほうが良いでしょう。

フリクションプレートの摩擦材を圧縮空気やパーツクリーナで清掃すると損傷する可能性があります。

クラッチプレートを脱脂しようとすると組み上げるときに向きを間違える可能性があります。

乾式クラッチのプレートは清掃する必要ありません。

ただし、プレートを取り外した状態でエンジンに残っているクラッチドラムやハウジング、エンジンカバー内にはダストが堆積しているのエアブロー(コンプレッサーの圧縮空気)で掃除しましょう。

クラッチのダストは非常に細かく有害なので、吸い込まないように注意してください。

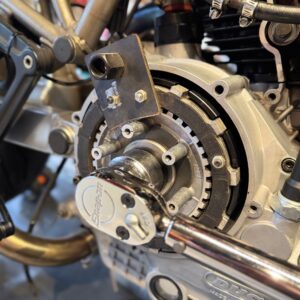

クラッチドラムを取り外す

通常のメンテナンスではこの項目を実践する必要はありません。

クラッチハウジングが消耗していて交換したい場合や、クラッチからのオイル漏れがあって先に進む必要がある場合はクラッチのセンターにあるクラッチドラムを取り外します。

クラッチドラムは、ドライブ側のトランミッションの軸にあります。

クラッチハウジングは、クランクシャフトとギアを介して連結されています。

従って、クラッチハウジングを回すときはエンジンを回す必要があります。

クラッチを分解している状態なので後輪を回してもハウジングは回りません。

クランクシャフトを直接回すには、こちらの工具を装着して直接回す必要があります。

工具の使用方法はこちらのページを参照してください。

クラッチドラムとハウジングの間に回り止め用の工具を装着します。

画像では古いクラッチプレートで作製した自作工具を使用していますが、こちらの工具がお勧めです。

回り止め用工具を装着するにはクラッチハウジングの位置合わせが必要なので、クランクシャフトを特殊工具で回します。

センターナットは対角32mmの6角ナットです。

信頼できるボックスソケットと高トルクなインパクトを使用して緩めます。

このナットは通常のネジ山(正ネジ)で、反時計回りに回すと緩み、時計回りに回すと締まります。

高トルクで締める箇所なので、手では緩みません。

十分な工具が無い時は手を出さないようにしてください。

センターナットを取り外すと、クラッチドラムを取り外すことができます。

ドゥカティのパーツリスト上ではクラッチボスと呼称します。

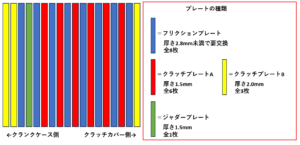

乾式クラッチの部品はこのように構成されています。

通常のメンテナンスであればクラッチプレートを取り外すまでで十分で特殊工具は必要ありません。

クラッチドラムを取り外す場合は入念に工具を準備してください。

クラッチドラムの点検

ドラム(ボス)は、インナーとアウターの2つの部品で構成されています。

アウター側を手で持ってインナー側を指で押してみてください。

画像のようにインナー側が容易に抜け、横方向にガタがある場合は異常です。

抜けない場合は問題無いのでそのままで大丈夫です。

クラッチのセンターナットの締め付けトルクは後述しますが、ナットの締め付けが甘いとアウター側を保持する役割のワッシャー(パーツリスト上ではスプリングと呼称)の固定が弱くなり、アウター側のワッシャーの間に隙間が生じて摩擦&摩耗します。

ドラムのアウター側のワッシャー装着面に削れがあると、インナーとアウター間の固定が甘くなります。

画像のような明らかな削れがある場合はアウター側のドラムを新品に交換します。

クラッチドラムのオーバーホール

クラッチドラムを容易に分離できる場合は、分解してオーバーホールをする必要があります。

ドラムのインナー側とアウター側の間には12個のダンパーがあります。

このダンパーは、リアホイールにあるハブダンパーと同じような役割があり、クラッチに伝わるショックを吸収します。

エンジントルクは、クランクシャフト→ギア→クラッチハウジング→クラッチフリクションプレート→クラッチプレート→クラッチドラム(ボス)→ドライブミッション→ドリブンミッション→フロントスプロケット→ドライブチェーン→リアスプロケット→ハブダンパー→リアホイール→リアタイヤの順に路面に伝わります。

この箇所にダンパーがあることで、クランクシャフトから伝わるトルクはクラッチドラム(ボス)でショックを吸収して伝達され、トランスミッションの負担を軽くしています。

ダンパーは数万km程度使用するとガタが発生します。

中古のクラッチパーツを使用する場合はダンパーの消耗が進んでいることがあるので注意してください。

ドラムの中軸穴には黒いOリングがあります。

これはオイル漏れや、エンジン内部への異物の侵入を防ぐ役割があります。

Oリングを取り出して、硬くなっていたり角ばったような変形があれば交換します。

Oリングは、ドラムを分解せずとも交換できます。

ダンパーを新品に交換するとクリアランスがきつくなるので、インナーとアウターを組み合わせる作業は手では不可能です。

油圧プレスや万力等の工具を駆使し、ダンパーを損傷しないように慎重に組み合わせます。

予め、ダンパーやドラムの装着部に耐熱性のシリコングリス等を薄く塗布すると安全かつスムーズに装着できます。

乾式クラッチは油分の付着を嫌います。

グリスを塗り過ぎると使用時の遠心力でグリスが外部に漏れたり、耐熱性の少ない流動しやすいグリスや液体潤滑剤やオイルを使用するとエンジン熱で潤滑剤が溶けてはみ出るので注意してください。

アウター側クラッチドラム・ダンパー・Oリングを交換し、オーバーホールが完了しました。

ダンパーを新品にすると、それが消耗する遠い将来まで分解はできなくなります。

クラッチセンターナットを規定トルクで締め付けると、インナーとアウターが完全にはまりナットが緩まない限り分離しなくなります。

クラッチハウジングを取り外す

クラッチハウジングを取り外すには、8本ある固定ボルトを取り外してください。

ロックタイトを使用しているので緩めるには強い力が必要です。

インパクトドライバーを使用して過激な緩め方をすると、ボルトを破損することがあります。

特殊工具等を使用してハウジングとエンジンカバー間を固定すると緩めやすくなります。

ハウジングの、フリクションプレートの爪が接触する部分が消耗して変形しています。

多少の変形があってもただちに交換する必要はありませんが、画像のようにギザギザが進行している状態でクラッチプレートを新品に交換する場合は、ハウジングも同時に交換すると良いでしょう。

ハウジングの装着方法は後の項目に記載します。

エンジンカバー(クラッチカバー)の取り外し

クラッチからオイル漏れが発生しており、発生源がプッシュロッド穴でない場合は奥にあるシールを交換することになります。

トランスミッション軸にはカラーがあり、その中に緑色のOリングがあります。

これもオイル漏れを防ぐ役割があるので脱着の度に交換することをお勧めします。

オイルシールを交換するためにエンジンカバーを取り外しました。

カバーを固定する各ボルトを取り外し、カバーを軽く叩きながら引き抜くと取り外せます。

オイルシールのうち、内側の小さな方のシールはクラッチギアにあり、大きなシールはエンジンカバーに装着してあります。

この箇所には、クランクシャフトのプライマリーギア(駆動力を最初に伝える役割のギア)と、オイルポンプ、クラッチギア、シフトドラムのストッパー部があります。

クラッチギアのオーバーホール

クラッチギアを整備します。この部品は、パーツリスト上では「ギア、プライマリー、ドリブン」と呼称されています。

プライマリー(回す側)なのかドリブン(回される側)なのか判らない呼び方ですが、クランクシャフトのプライマリーギアと外側のギアが連結し、クラッチハウジングを装着する役割の部品です。

クラッチハウジングに固定するフリクションプレートから、クラッチボスに固定するクラッチプレートを経由してトランスミッションに繋がります。

ギアのセンター部にあるオイルシールをマイナスドライバーで浮かせて取り外します。

クラッチハウジングを固定するボルト穴に、M8×P1.25のタップを使用してネジ穴を清掃します。

タップを使用する前に必ずネジ穴の径とピッチを現物確認してください。

ネジ穴と固定ボルトのねじ山にはロックタイトが固着しており、そのまま放置するとボルトを締める時に抵抗がありトルクレンチを正確に使えなくなります。

清掃したら、ハウジングを固定するボルトをギアに入れ、手でスムーズに回せることを確認します。

ハウジングが着座する部分にもロックタイトが固着している場合があるので、金属ブラシ等で入念に清掃します。

その後、ネジ穴と全体を洗浄します。ネジ穴には油分が残らないようにし、ハウジングを固定するボルトも予め脱脂しておきます。

中心部にあるベアリングは、手で触ってガタや引っ掛かりが無くスムーズに回転すれば交換は不要です。

オイル管理がしっかりとされていれば、ベアリングはオイルによって常にメンテナンスされているので半永久的に使用できます。

新品のオイルシールの内外にシリコングリスを塗布し、ギアに挿入します。

ある程度まで入ったら、36mmのボックスソケットで奥まで挿入します。

センターカラー内部のOリングを新品に交換します。

トランスミッション軸に挿入しやすいように、あらかじめOリングにシリコングリスを薄く塗ります。

カラーはこの段階でギアに装着しても良いですが、エンジンに装着した後にギアに挿入する方が作業しやすいかもしれません。

ギアをトランスミッション軸に挿入します。

ギアとクランクケースの間にはスペーサー(ワッシャー)が入ります。

ギア内部には2個のベアリングが連続で挿入されており、そのベアリング同士の間にワッシャーがあります。

ギアをミッション軸に挿入する際にベアリングの間のワッシャーが引っ掛かることがあるので注意してください。

ギアのセンターにあるオイルシールのリップ部がめくれたり変形していないか確認します。

ギアをエンジンに装着したら、ハウジング固定部とカラー、オイルシール面を脱脂してダストが付着しにくいようにします。

エンジンカバー(クラッチカバー)のオーバーホール

右エンジンカバー(クラッチカバー)を整備します。

乾式クラッチ車では、これは右エンジンカバーと呼び、クラッチプレート等をカバーする蓋をクラッチカバーと呼称します。ややこしいです。

カバーの役割を説明するため、ドゥカティの空冷エンジンのエンジンオイルの循環経路を説明します。

①エンジンの最下層の狭いスペースにエンジンオイルが貯めてあり、そこにオイルストレーナがある

※このスペースはクランクケースの一部なので、オイルパンとは呼称しにくい

②オイルストレーナのメッシュ(細かい網)をエンジンオイルが通ってオイルポンプに入る

※右クランクケースにオイルポンプが固定されており、その吸い込み口がエンジン最下層のオイル貯蔵部に通路が繋がっており、クランクシャフトが回転するとオイルポンプが駆動されてオイルストレーナーからオイルが吸い込まれる

③オイルポンプから吐出したオイルは、オイルフィルター装着部の通路からフィルターに入る

※オイルクーラーがある場合は、フィルター装着部の通路の一部をプレートで塞いで通路を変更してオイルクーラーに潤滑経路を導き、オイルクーラーを循環して冷却されたオイルがフィルターに入る

④フィルターで濾過されたオイルは、エンジン腰上への潤滑経路と、エンジン腰下への潤滑経路にそれぞれ分岐する

⑤エンジン腰下の潤滑用に分岐されたオイルは、右クランクケース内の通路を通って右エンジンカバーの下側にあるオイル通路に入る

※この箇所にOリングがある

⑥カバーに入ったオイルは、オイルプレッシャースイッチが途中にある通路を通ってクランクシャフトの端部の穴からクランクシャフト内部に入って、クランクシャフト大端部のメタル(ベアリング)を潤滑する

⑥のオイルが出てくる穴はこの箇所で、オイルフィラーキャップの隣・オイルプレッシャースイッチの真下の位置にあります。この穴にはクランクシャフトの端部が入ります。

この箇所に規定以上の油圧が加わることで、オイルプレッシャースイッチ内部のバネが押されて内部の接点が閉じて電気が通らなくなり、オイル警告灯が消灯します。

エンジンを始動してもオイル警告灯が消えないときは、オイルプレッシャースイッチの不具合もしくはこの箇所の油圧が不足している状態です。

この車両では、オイル警告灯が消灯しないトラブルがあり、カバーを取り外したところオイルシールが油圧で吹き飛ばされて粉砕していました。

本来、穴の内部には特殊加工されたメタルが入ります。

この車両は何らかの理由でメタルが装着されていませんでした。

オイルプレッシャースイッチとクランク端部には十分な油圧をかけたいところですが、その圧力が外部に逃げると圧力が低下します。これは、外部に逃げるオイルの圧力を和らげる役割のメタルです。

メタルが無いと、この箇所に装着するオイルシールに無理な力が加わりシールのリップ部が吹き飛びます。結果、穴内部の圧力が抜けてしまいオイル警告灯が消灯しなくなっていました。

メタルを挿入した後、22mmのボックスソケットを使用してシールを打ち込みます。

オイル警告灯の消灯が遅い症状があれば、このシールが消耗している可能性があります。

シールに薄いワッシャーを重ね、サークリップを装着することでシールの抜け止めをします。

オイルシールのリップ部にはエンジンオイルを薄く塗布し、カバー装着時にクランクシャフト端部にスムーズに挿入できるようにします。

クラッチ装着部にある大きなシールを交換します。

このシールは片面が外部に露出しており経年劣化するので、カバーを脱着するたびに交換することをお勧めします。

シールを取り外すには、シールの端を鉄製以外のハンマーで叩いて押し出します。

シールを挿入するには、直径が100mm以上の丸いプレートを使用します。

原付スクーターのクラッチの一部を加工して工具にしました。

シールは、外部側(乾式クラッチ装着側)の面が、エンジンカバーの面と同じ高さ(ツライチ)になるまで打ち込みます。

打ち込みが浅くシールがカバーから飛び出していると、クラッチハウジングと接触します。

カバー裏側から見て、シールのフランジ部(外側の鉄製リング)が1.5mm以上均等に出ていることを確認します。

右エンジンカバーの整備は、シールの交換がメインです。

クランクシャフト端部が収まる部分にあるメタルが消耗することは無いので、定期的に交換する必要はありません。

エンジンに装着する時は液体ガスケットを使用するので、カバー全体を清掃してから合わせ面を脱脂します。

エンジンカバーを装着する

エンジンカバーの合わせ面に付着した液体ガスケットを綺麗に除去してから脱脂し、合わせ面同士に液体ガスケットを塗布します。

ドゥカティはエンジンカバーの装着面に紙や金属タイプのガスケットは使用しません。

エンジンカバーに装着したオイルシールの内側にシリコングリスを塗布します。

尚、デモンストレーションのために画像では交換前のシールが装着してあります。

このシールは負担が大きく消耗しやすいので、エンジンカバーを脱着する度に交換することをお勧めします。

次に、クラッチギアにシール装着用の特殊工具を装着します。

この工具は必須なので、カバーを脱着したりシールを交換するときは必ず用意してください。

工具の外側にはシリコングリスを塗布しておきます。

特殊工具を装着した状態でエンジンカバーを挿入します。

工具を使用せずにカバーを取り付けると、オイルシールのリップ部がギアの角でめくれてしまい、オイル漏れします。

エンジンカバーを装着したら、固定ボルトを対角線上に締めていきます。

固定ボルトがM6の場合、推奨トルクは10N・mです。

最後に、カバーの外にはみ出た液体ガスケットと、シール外側にはみ出たグリスを拭き取ります。

クラッチハウジングを装着する

ハウジングを固定するボルトのねじ山を清掃・脱脂し、高強度のロックタイトを塗布します。

クラッチハウジングを挿入し、回り止め用の特殊工具を装着します。

画像では自作の工具で回り止めをしていますが、先述のこちらの工具がお勧めです。

ロックタイトを塗布したボルト8本を仮止めした後、対角線上に規定トルクで締め付けます。

乾式クラッチハウジングを固定する8本のボルトの締付トルクは、M8×P1.25であれば35N・m±2N・mが指定です。

締付トルクが少ないとエンジントルクによる負担がボルトに伝わり、ボルトが折れることがあります。

ボルトを交換するときは必ず純正ボルトか、強度区分10.9のボルトを使用してください。

クラッチドラムを装着する

次に、ドライブ側トランスミッションの軸にクラッチドラムを装着します。

乾式クラッチ車のトランスミッション軸には以下の2種類があります。

・空冷や、オイルパンがフラットな形状(腰下のベースが空冷と共通)の水冷車

→軸のネジ山がM20×P1.0

・1098や1198等のスーパーバイクカテゴリのミッション

→軸のねじ山がM25×P1.0

乾式クラッチナットのネジ山がM20の場合は、スレッドコンパウンド等の締め付け用グリスを塗布します。

乾式クラッチナットのネジ山がM25の場合は、ネジ山を清掃・脱脂してからロックタイトを塗布します。

高トルク締付&高温になる箇所なので、清掃→脱脂をしてから何も塗布せずに締め付けるとナットとねじ山が噛り付いて二度と分解できないエンジンになります。

クラッチドラムをミッション軸に挿入し、新品のOリングをドラム中心部の溝に装着します。

上の画像の左側から順に、特殊形状のワッシャー・スリーブ・緩み止めワッシャー・乾式クラッチナットを装着して手で仮止めします。

スリーブには位置決め用の穴があるので注意してください。

クラッチハウジングを特殊工具で固定してから乾式クラッチナットを大型トルクレンチで締め付けます。

乾式クラッチナットのネジ山がM20の場合は、190N・mが指定トルクです。

乾式クラッチナットのネジ山がM25の場合は、250N・mが指定トルクです。

乾式クラッチナットを規定トルクで確実に締め付けたら、クラッチドラムがスムーズに回転することを確認し、ナットと周辺にマーキングをします。

特殊工具を使用せずにインパクト等でナットを元の通りの位置に締めると、トルク不足やオーバートルクによりクラッチドラムや他の部品が破損します。

必ず適切な工具を用意してから臨んでください。

クラッチプレートを組み上げる

次に、クラッチプレートを組み付けます。

事前に運転した際にクラッチの動作に異常が無く、クラッチプレートを交換しない場合は元通りの位置関係に戻します。

新品のクラッチプレートの組付け方

クラッチプレートを新品に交換するときや、再使用するプレートの位置関係をリセットする場合は以下を参考にしてください。

フリクションプレートには表裏の区別がありません。

クラッチプレートには加工の都合上、角にバリのある方と丸い方があります。

丸い方をクランクケース側に向けると繋がりがスムーズになり、

あるいはクラッチカバー側に向けると切れがスムーズになる、かもしれません。

大差は無いので、美しさを考えて全プレートの向きを揃えると気分が良くなります。

クラッチプレートの端にある丸い切り欠きの位置関係は気にする必要ありません。

新品のクラッチプレートには錆防止用の油が塗ってあります。

組み付ける際は中性洗剤やアルカリ洗剤等で念入りに洗浄して脱脂してください。

フリクションプレートは洗浄せずに、綺麗な手で作業するようにしてください。

プレートの組付け順はセットの品番によって異なります。

以下に解説するので参考にしてください。

ジャダープレートの向きについて

ジャダープレートは、クラッチセットの中に1枚もしくは2枚あります。

新車当時のプレートには爪の部分にポンチマークがあります。

ジャダープレートは湾曲しているので、組み込む際の向きに指定があります。

現在購入できる純正プレートには摩擦面に「D」あるいは「B」等の刻印があります。

全車種において、何らかのマークのある方を外側(クラッチカバー側)に向けてください。

クラッチプレート品番19020181Aの組付け向き

19020013Aと19020111Aも同様の並べ方をしますが、それらはクラッチプレートとフリクションプレートが1枚づつ少なくなります。

いずれにしても並べ方はクラッチプレートに始まり、クラッチプレートに終わります。

フリクションプレートは、クラッチプレートに挟まるので組み上げた状態では外から見えません。

クラッチプレートを奥に2枚並べ、フリクションプレートを挟んだ後にジャダープレートを挟みます。

フリクションプレートは、新品時は摩擦材を含めて3.00mmの厚さがあります。

19020013Aは空冷エンジンの広い車種に採用されています。

クラッチプレート品番19020042Aの組付け向き

916や999系に採用されているタイプです。

どのセットがご自身のバイクに適合するかはパーツリストで確認してください。

ジャダープレートと同じ厚さのクラッチプレートが2枚あり、2.0mm厚のクラッチプレートも混在するので注意が必要です。

新品のフリクションプレートの厚さは2.5mmあり、2.3mm未満で要交換です。

クラッチプレート品番19020201Aの組付け向き

2009年以降の1198と2010年以降のストリートファイターに採用されています。

フリクションプレートの新品時の厚さは3.0mmです。

プッシュロッド・プレッシャープレートを装着する

クラッチプレートを組み付けたら、プッシュロッドをクラッチレリーズ側の穴からエンジンに通し、ロッドの先端をプレッシャープレートに挿入します。

この時、プレッシャープレートのロッド装着穴(ブッシュ)の内部にグリスを塗布してください。

このようにして、予めプッシュロッドとプレッシャープレートを組み合わせておくことで相互の位置関係が最適になります。

プレッシャープレートとクラッチドラムの組付け位置は指定があります。

ドラムのピンの一カ所にマークがあるので、プレッシャープレートのマークに合わせて組付けます。

社外プレッシャープレートの場合でもポンチマーク等で何かしらのアピールがあります。

相互の組み合わせが正しい位置にあるときのみ、正常に組み付けることができます。

クラッチスプリングを固定するボルトのネジ山にスレッドコンパウンド等の締め付け用グリスを塗布します。

クラッチスプリングは全体を仮止めしてから対角線上に締め付けてください。

クラッチスプリングのボルトはM5で、締め付けトルクの指定は5~7N・mです。

スナップオン等の高精度な1/4用トルクレンチを使用して締め付けたいところですが、トルクレンチが無い場合は小さめの工具で硬くなるまで強めに締め付けるようにしてください。

3/8用のレンチを使用して手締めするとオーバートルクになります。

クラッチレリーズを手で押し込みつつ、固定ボルトを締め付けます。

レリーズを押し込まずにボルトだけ締めこむと斜めにレリーズが入って破損します。

レリーズを固定した後にクラッチレバーのタッチがスカスカになる場合はレリーズ内部のシールが損傷しています。

クラッチの動作確認をする

メンテンナンススタンドで後輪を浮かせた状態でギアを入れ、手で後輪を回しながらクラッチレバーを握ったり放してクラッチの切れと繋がりを確認します。

上の動画はフルオーバーホールをした乾式クラッチで、完成するとカッチリとした動作をします。

正常に切れて半クラッチ領域があり、レバーを放したときにしっかりと接続できていることを確認してください。

異常がある場合は再度分解して間違いがないか確認します。

最後に

必要な純正部品はこちらのサイトで検索できます。

部品の注文は、一部のディーラーがDUCATIの純正部品の通販をしているので「ドゥカティ 純正部品 注文」と検索してください。

通販サイトによって部品代が異なりますが、ディーラーに直接注文すると最短1週間前後で入手できる場合もあります。

整備的な内容で不明な点があれば、当店の連絡先を当ブログのトップページにて案内しているのでご連絡ください。

コメント